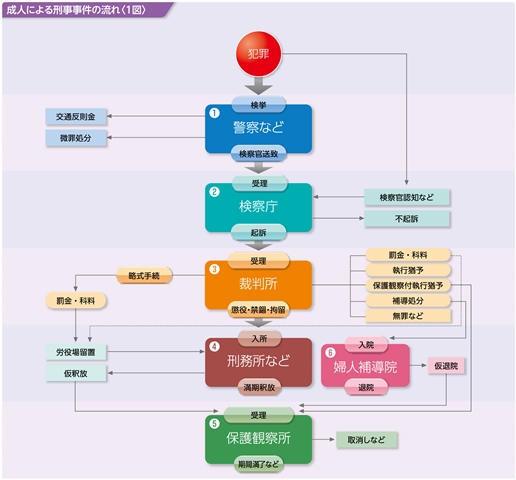

警察官などの司法警察職員(海上保安官・労働基準監督官・麻薬取締官などを含む)から捜査した事件が検察官に送られる(送致又は送付される)と、検察官は、被害者・目撃者などから事情を聞いたり、被疑者(犯罪を犯した疑いがあり、捜査の対象とされている者)を取り調べるなどの捜査を遂げた上で、証拠に基づいて犯罪の成否、処罰の要否等を考慮して事件を起訴するか不起訴にするかを決めます。少年事件については、少年に対する処遇の意見を付して家庭裁判所に事件を送ります。

なお、検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪捜査を開始することもあります(独自捜査)。

起訴処分には、法廷で裁判が開かれる公判請求と、被疑者の同意を得て、法廷を開かず、簡易裁判所が書面審理で刑(罰金・科料のみ)を言い渡す略式命令請求があります。

起訴をするには、裁判所に、被告人(起訴された被疑者)の氏名や事件の内容、罪名等が記載された起訴状を提出します。

不起訴処分には、(1)訴訟条件を欠く場合、(2)被疑事件が罪とならない場合、(3)犯罪の嫌疑がない場合、(4)犯罪の嫌疑が不十分の場合、(5)起訴を猶予する場合などがあります。

検察官は、公判請求した事件の裁判に立ち会い、裁判所に証拠調べを請求したり、証人尋問を行ったりして被告人が犯罪を行ったことなどを証明します(証拠調べ手続)。

検察官は、証拠調べの終了後、求刑を含む論告を行います(弁論手続)。また、裁判所の判決に対して上訴することもあります。

検察官は、拘禁刑や罰金刑などの裁判の執行の指揮・監督を行います。