少年とは、20歳に満たない者を意味し、家庭裁判所の審判に付される非行のある少年は、(1)犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年)、(2)触法少年(14歳未満で(1)に該当する行為を行った少年-14歳未満の少年については刑事責任を問わない)、(3)ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます。

検察官は、司法警察員から送付を受けた事件であるかどうかを問わず、犯罪少年について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければなりません。

家庭裁判所は、犯罪少年のうち、死刑又は拘禁刑に当たる罪の事件について、調査又は審判の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、検察官送致決定をします。

また、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で、罪を犯したとき16歳以上の少年については、原則として検察官送致決定をしなければなりません。

さらに、18歳以上の少年(以下「特定少年」という。)が特定少年のときに犯した、死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪の事件や、連座制の対象となる選挙犯罪の事件であって、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合についても、原則として検察官送致決定をしなければなりません。

家庭裁判所から事件送致を受けた検察官は、一定の例外を除き、起訴しなければならないとされています。

その他の犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年に対する家庭裁判所の決定には、都道府県知事又は児童相談所長送致(18歳未満に限る。)、保護処分(保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致)などがあります。

なお、少年審判において、家庭裁判所が検察官を関与させる旨の決定をした場合で、少年に弁護士である付添人がいないときは、家庭裁判所は、国選付添人を付さなければならないことになっています。

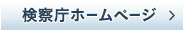

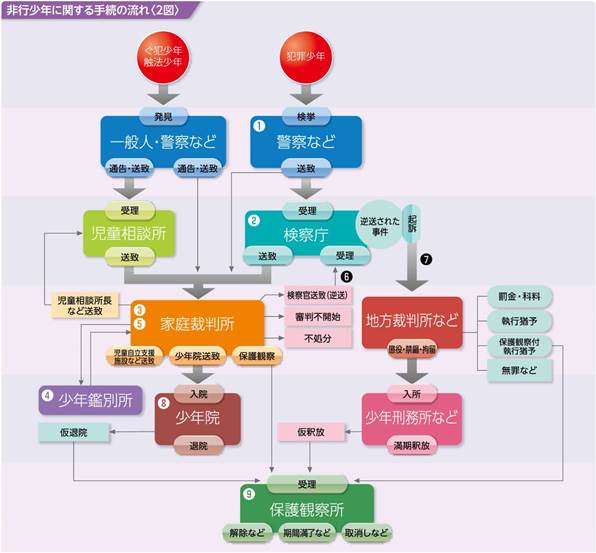

非行のある少年の処遇の流れは、下図1のとおりで、身柄を拘束された少年が検察官に送致された場合、これを起訴するまでの流れは、下図2のとおりです。

- 検察庁

- 検察庁について

- 検察庁の業務

- 刑事事件の手続について

- 少年事件について

少年事件について

図1

図2

I 検察官が勾留を請求した場合

II 検察官が勾留の請求に代え少年鑑別所送致の観護措置請求をした場合

詳細については、最高裁判所のホームページをご覧下さい。

詳細については、最高裁判所のホームページをご覧下さい。